“逸韵动海上,高情出人间”(李白《与南陵常赞府游五松山》),铜陵是一方重情重义的土地。李白离开铜陵后,铜陵人民从未忘记过这位老朋友,人们用各种形式纪念他,仿佛他从来没有离开过这里。铜陵这块土地上处处都能见到人们对诗人的记忆。

一、李白书堂

明嘉靖四十二年《铜陵县志》卷一之《古迹》:“太白书堂,在五松山,唐至德间太白建,后圮。胜国时邑尹方浚重葺,肖像于中,匾曰‘李白祠’。元季兵毁,鞠为草莽。洪武庚戌,邑民袁思琼重葺祠堂三间、门一间,同缭以垣,今颓。”卷一之《山川》:“五松山,在县南四里,山旧有松,一本五枝,故名。唐李白筑室于上,为五松书院,有题咏。”可见五松山上的太白书堂、李白书堂、五松书院、李白祠是同一建筑物。

“唐至德间太白建”似不太可能。至德元载天下大乱,安禄山在洛阳称帝,唐玄宗西逃,马嵬兵变。李白是一个忧国忧民的人,虽然无力报国,其生活也处于避乱动荡之境。至德二载年初李白就在寻阳加入了永王李璘的军幕,曾写《永王东巡歌》等。不久永王兵败,李白被迫逃亡,到寻阳后被抓,继而流放夜郎。这一时期李白从身到心都不可能有闲逸来筑室静读。笔者推测“筑室于上”的时间还应当是早于至德的天宝十四年。

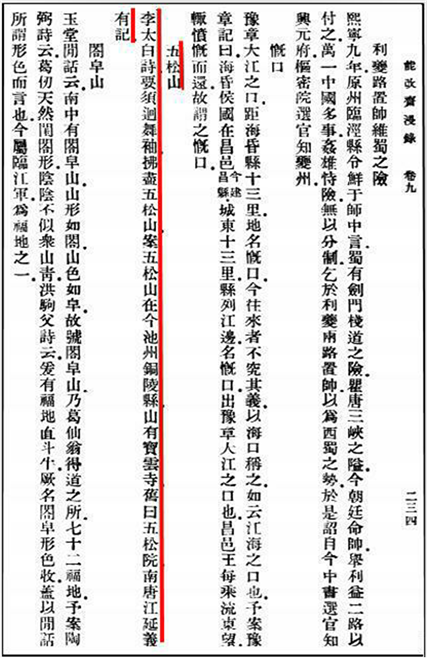

明万历刻本《先君臣图鉴》李白像

《大清一统志》和《安徽通志》等都说“山下有宝云院及太白祠堂”,当年的书堂应当在山下近水的位置,即惠溪水畔。从今天的角度看,应在沿长江路侧。编纂于明天顺五年(1461年)的《大明一统志》载:“李白祠,旧在铜陵县五松山,后移置县学之侧。”喻成龙有《题五松书屋》:“数峰当户牖,高卧在其间。酒热人偏韵,林幽鸟亦闲。夕阳残北郭,疏雨过南山。晏起行呤好,柴扉夜不关。”喻成龙字武功,辽东人,康熙十七年任池州知府。康熙四十年至四十二年任安徽巡抚,后累官至湖广总督。此诗当是咏“移置县学之侧”后的太白书堂。

二、太白楼

乾隆二十二年1757《铜陵县志》:“太白楼,昔在横港,大中丞薛、喻二公常同邑绅杜巍然登楼赋咏,后因江坍楼圮,众移建五松山竹林庵后。”太白楼和李白书堂不是一回事。《古今图书集成》:“太白祠,一在五松墩;一在横港,康熙间知县裴国熙修。”前一太白祠指的是李白书堂,后者是指横港的太白楼。裴国熙于康熙七年(1668年)任铜陵县知县,康熙二十二年离任。横港的太白楼是他任上建的。文中提到的“大中丞薛、喻二公”指薛柱斗和喻成龙。薛柱斗是陕西延长人,拔贡,康熙十五年任安徽按察使,康熙二十三年至二十六年(1684—1687年)任安徽巡抚。杜巍然是清铜陵合一耆人。即是前文提到的杜秀芝和杜荀鹤的后人。此人自幼便十分聪颖,读书过目成诵。五岁时有人以“青菜黄花黑子”出对考他,他不假思索地应声对答“白果红皮绿肉”。

来过横港太白楼的除了薛柱斗和喻成龙外,还有一位清康熙朝名宦查慎行。查慎行的十二代孙是鼎鼎大名的武侠小说作家金庸(查良镛)。查慎行颇得康熙器重,他曾五次路过铜陵,写过多首关于铜陵的诗歌,其中有两首写于横港太白楼。其一是康熙十八年他三十岁首次路过铜陵时所作的《铜陵太白楼同韬荒兄作二首》:“不尽长江万古流,吴天寥廓倚孤舟。疾风卷雨过山去,虹气晴开百尺楼。我昔曾从梦见之,精灵长接百篇诗。岂知流落才无用,犹羡宫娥捧砚时。”另一首是十三年后他第三次路过铜陵时写的《重登铜陵太白楼》:“千古奇才一谪仙,当时寂寞后人传。谁怜我是题诗客,沦落江湖十四年。”诗后自注:“巳未夏,余曾题诗楼上,今尚存。”

清初学者临川人李来泰也曾多次来铜陵,有《莲龛集》十五卷,其卷四收录《避风横江谒太白新祠》四首,题下自注“距铜陵十五里”:“江表驱驰二十年,乍看杰阁肃江天。旧游漫忆青云梦,故友犹留白纻篇。一代风流横浦月,千秋遗恨夜郎烟。乱余我亦浔阳客,极目浮云倍黯然。五松霞色映铜官,江上青山迹未残,一自骑鲸归瀚海,空余歌凤满长干。尊前金粟神如在,槛外芙蓉秀可餐。碧树苍烟无限思,危樯竟日傍危栏。”“避风横江”疑当为“避风横港”。铜陵方言“江”“港”同音。

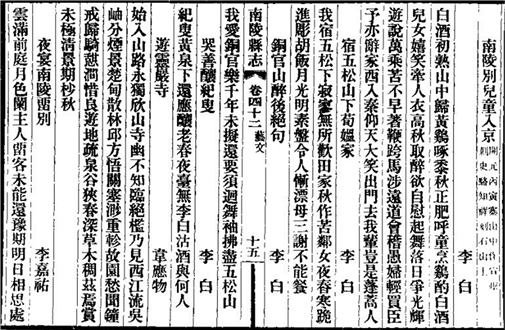

李来泰《莲龕集》诗《避风横江谒太白新祠》书页照

乾隆二十二年《铜陵县志》:“竹林庵,在县东五松山右,众建,前楹祀关圣,解元黄淮同族监生职耆设龛像、几筵,淮分捐灯地,联云‘浩气圧铜峰,手挽落晖,光争日月,但存帝胄声灵,留得纲常撑万祀;精忠澄玉水,心维正统,志壮山河,试玩考亭纪载,非徒功烈震三分。’州同社敦助田五亩四分,贡生汪虹与庠生虬、蛟捐山一片,众姓就庵后壁建楼祀太白。”

“五松山右”即五松山的西面。乾隆十二年《铜陵县志》:“太白祠,一名白云祠,在县南五松山右,众姓捐建,以祀青莲。前楹祀壮缪夫子,邑解元黄淮同族肖像合龛,庵前地以资香火,四周竹林茂密,今俗又名竹林庵。”。说太白楼到五松山后,称为太白祠,又称白云祠,当地百姓称作竹林庵。两本志书编纂相差十年,内容基本没有差异,说明太白楼迁到五松山后,就着竹林庵的后壁建起了太白楼,以祭祀李白。太白楼在横港只存在五十到六十年左右。

清人王先成的《过五松山谒太白祠》写的就是迁到五松山竹林庵后的太白楼:“神仙中人绝世姿,下谪层界恣游嬉。阅遍夜郎诸险巘,爱向五松来赋诗。诗篇浩浩雄千古,遗像还在照江浒。须眉宛尔见当年,拜见渚萍歌且舞。”清道光十四年举人,本地书生夏思沺有《春日游五松山登太白楼》,较全面地描述了迁址后的太白楼景象:“晓色启东关,五松山在目。山势异雄俊,气象寓清淑。入山画阴沉,半空风谡谡。登楼喜闲敞,瞻像心仿佛。太白何时来,豪爽破幽独。骑鲸已仙逝,千载缅芳躅。当兹春睛和,造化发涵蓄。旷观足生趣,回扩怀抱促。西北望江城,花柳万家簇。夜来酥雨过,泾气蒸午旭。正南峙铜官,千丈破空矗。卷帘坐相对,活翠向人扑。地偏少名胜,得此亦专局。山僧老参禅,袈裟带古朴。汲泉为烹茶,对饮一瓯绿。”

三、五松书院

乾隆二十二年《铜陵县志》载:“五松书院,即敬一亭址。亭系贡生章烁建。乾隆五年知县王锡蕃举义学,烁子州章云逵改建五松书院于此。”书院位于县城东门内,“峻宇雕墙,壮伟宏耀”,有“门房一间,前学舍三间,中厅三间,庖湢三间,桌凳器皿俱全。”由县府聘师讲学。章云逵的儿子到安庆,请正在安庆培源书院任教的喻炜(后为乾隆朝翰林院编修)撰写了《五松书院记》。

四、龙堂精舍

精舍在李白到铜陵之前就已经存在于五松山了。李白第一次与南陵常赞府攀上五松山所写的《与南陵常赞府游五松山》题下有注“山在南陵铜井西五里,有古精舍”。因诗中有“龙堂若可憩,我欲归精修”句,后人便称其为“龙堂精舍”。可惜没有关于古精舍后续记载。有人说古精舍实际上被李白用来读书,就成了太白书堂,这与太白书堂“至德间太白建”相矛盾。

五、宝云寺

《江南通志》“宝云寺,县南五里,宋淳熙间建。”

“淳熙间”恐有误。“淳熙”是南宋孝宗自1174年至1189年这十五年的年号。范成大的《庚寅乾道奏事录》记录其乾道六年(1170年)四月丁亥(农历四月六日)到九月辛丑(九月二十三日)共七个月的行程(含闰六月),日期是文内写明的。其中“壬戌(农历五月十二日),……午时至铜陵县,……对岸即濡须也。五里有宝云寺,李白祠堂在焉。十里有铜坑……”说明宝云寺建造于淳熙以前。

郑獬(1022

-1072)是北宋神宗朝翰林学士,曾知开封府。他的诗《五松山》:“天下仙人谪世间,醉中偏爱五松山,锦袍已跨鲸鱼去,唯有山僧自往还。”题下有自注“李白尝游此,今有宝云寺。”如果是自注,宝云寺建造时间将更早,当于1072年以前。

郑獬《郧溪集》诗《五松山》书页照

北宋徽宗大观年间任中书舍人的李弥逊有《五松寺》诗:“秋风吹客衣,去路倚天壁。跻攀一何窅,正坐爱山癖。人言五松下,曾是瞿昙宅。至今梧竹荫,列屋栖禅寂。尘缨得暂解,欲驾聊可息。怡颜岩间树,洗耳泉上石。孤云共往还,窈窕去无迹。道人粲可流,独步少林席。客来了不言,碧眼照庭柏。希声出钟梵,妙意生墙壁。寒灰暗青灯,偶坐遂终夕。归来人境空,缺月挂山额。”

其意境和情绪与郑獬诗“锦袍已跨鲸鱼去,唯有山僧自往还。”一脉相承。

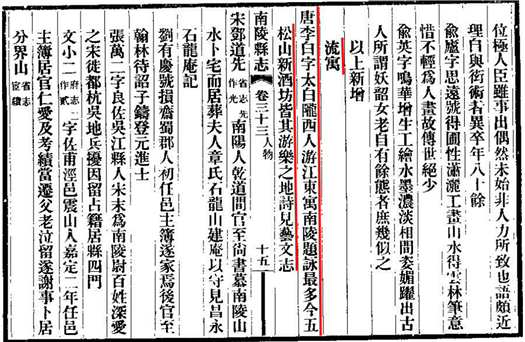

吴曾《能改斋漫录》诗《五松山》书页照

《舆地纪胜》:“五松山,在铜陵,李太白名曰‘五松山’,因作诗以美。今五松山有宝云院及李翰林祠堂。”《大明一统名胜志》、《大清一统志》和《光绪重修安徽通志》均引《舆地纪胜》称“山下有宝云院及李白祠堂。”可见“宝云寺”和太白书堂应当是两个建筑。然南宋吴曾的《能改斋漫录》记载:“五松山,李白诗‘要须回舞袖,拂尽五松山。’按五松山在池州铜陵县,山有宝云寺,旧曰五松院,南唐江延义有记。”说宝云寺原名五松院。臧励和等编著的《中国人名大辞典》称吴曾“高宗时献所著书得官,累迁工部郎中,出知严州,致仕卒,有《能改斋漫录》,考证颇为精核。”南唐离李白生活时间不远,江延义写的那篇《记》如果还存世,当会清楚明朗,可惜该文已无法寻觅了。然南宋戴昺(宝佑中为池州幕僚)有诗《五松山太白祠堂》,诗名为“太白祠堂”,诗文却是“舣舟来访宝云寺,快上山头寻五松。捉月仙人呼不醒,一间老屋战西风。”太白祠堂与宝云寺也似乎是一体的。或许是李白离开后,有僧人占用了太白书堂,取寺名为宝云寺。当然,这里说的是“或许”。

乾隆《池州府志》:“五松山,……山麓有龙堂精舍,唐李太白祠(元邑令方濬即太白书堂为之),宝云寺,今圮。”乾隆年间宝云寺已毁圮。

六、寨山

寨山是李白天宝元年(公元742年)“寄子女南陵”的地方。民国《南陵县志》艺文志刊李白《南陵别儿童入京》一诗,题下有注:“开元丙寅寨山中作,宣州剌史骆知祥刻石山中”。“开元丙寅”显为误记。“丙寅”是开元十四年(726年),李白26岁,还没有成家,何来儿童可别?乾隆十二年《铜陵县志》:“寨山,在县东南四十里,与城山相望。山有走马岗。”

骆知祥是合肥人,《资治通鉴》卷第二百六十四《唐纪》八十:“天复三年(903年)……12月……宣州长史合肥骆知祥善治金谷……”长史是刺史的副手。据传那块刻有《南陵别儿童入京》一诗的巨石于1958年因修建水利工程取石而被炸毁。十余年前铜陵学者于春咏先生曾找到过该地,走访了参与炸石的农民。

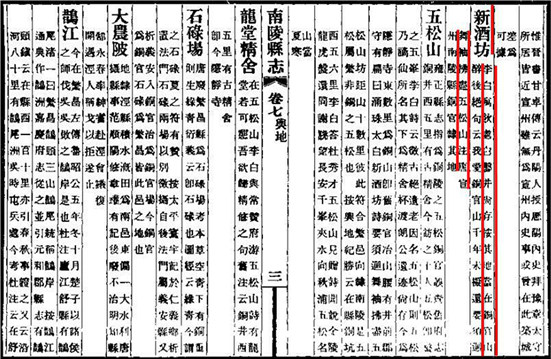

民国《南陵县志》艺文志书页照

七、太白酒坊与五松酒

太白酒坊,又称新酒坊。历代《铜陵县志》未见关于太白酒坊的记载。民国《南陵县志》:“唐李白,字太白,陇西人,游江东寓南陵,题咏最多。今五松山、新酒坊皆其游乐之地。”“新酒坊,李白寓饮处,白凿井尚存,按其地当在铜官山。《醉后绝句》云:‘我爱铜官乐,千年未拟还。要须回舞袖,拂尽五松山。’注唐宣州南陵县,铜官隶其地。”

民国《南陵县志》人物志书页照

民国《南陵县志》舆地志书页照

民国《南陵县志》编纂者徐乃昌,南陵人,光绪十九年(1893年)举人,曾于光绪朝受命考察日本学务,回国后提调江南中、小学堂事务,总办江南高等学堂,督办三江师范学堂(南京大学前身)。参加过编修《安徽通志》,与柳亚子、王国维、罗振玉等合编写《上海通志》。晚年主编《安徽丛书》,颇得学术界的嘉许。他主编《南陵县志》,历时10

年,对其中事、时、物的考证是非常严谨的。

王琦的《李太白集注》卷三十三收录了明朝隆庆时任福建福清县知县的南陵人许梦熊《過南陵太白酒坊》七律一首:“谪仙过日酒初熟,此日犹传新酒坊。风度不随茅屋改,山川时作锦衣香。千秋客到千留佩,一岁花开一举觞。莫向斜阳嗟徃事,人生不朽是文章。”

明代铜陵人余心正《五松怀古》:“郁葱佳气五松浮,李白遗迹尚可求。址地近连花邑灿,冈峦俯瞰鹊江流。清风明月君先得,山色泉声我续游。贳酒哦篇聊一酹,屋梁颜色似盈眸。”可见明代太白酒坊还在,离县城不远,可以赊购酒食。

明朝隆庆间铜陵知县翁金堂有古风《舟中望石龙矶》:“北海神仙何有叟,手持玉策驱虬走。乘飚驾电指南来,越国经都日八九。江上适遇天王氏,邀之共饮五松酒……”李白最后一次来五松山,那位酿酒老人已仙去。李白的《哭宣城善酿纪叟》,读之能体会到他的老泪纵横:“纪叟黄泉里,还应酿老春。夜台无晓日,沽酒与何人?”唐天宝时南陵属于宣城郡。另有《题戴老酒店》:“戴老黄泉下,还应酿大春,夜台无李白,沽酒与何人?”李白的多种版本诗文集都在刊印《哭宣城善酿纪叟》时一并将后诗列上,为“一作《题戴老酒店》”。

太白酒坊的“五松酒”或“五松老春”因李白的喜爱,在当时,亦或是在历史上的一段岁月,其名气得到人们口口相传,几同现在的知名品牌了。郭祥正“绿酒酌尽横琴弹”(《忆五松山》),余心正“贳酒哦篇聊一酹”(《五松怀古》),蒋应仔“不禁把酒唤青莲”(《五松胜游》),谁说他们手中不是正握着“五松老春”呢?

铜陵天井湖畔李白“举杯邀明月”雕塑

八、谪仙亭

明嘉靖二十四年《池州府志》:“谪仙亭,在县五松山李白书堂之侧。”历代铜陵县志上没有记载。

九、拂松阁

南宋开封人韩淲号涧泉者,过铜陵时写有《拂松阁》一诗,收入其诗集《涧泉集》中:“太白孰可作,五松自青山。关关鸟飞集,冉冉云往还。时世有今古,客意徒悲欢。我来见令君,弦歌逰其间。醉䄂舞回时,俗眼应不㸔。人韵乃如许,结阁横朱栏。”可见宋时五松山曾建有拂松阁。

韩淲《涧泉集》诗《拂松阁》书页照

作者:耿宏志