最近,我有幸走进黄山市黄山区谭家桥镇,追寻红军北上抗日先遣队烽火岁月的印忆。

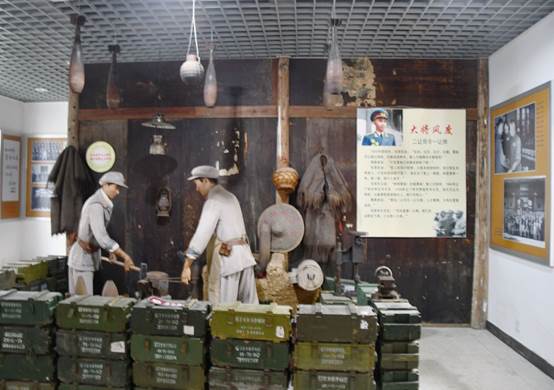

红军北上抗日先遣队陈列馆坐落在黄山区谭家桥镇布水峰下,这里群峦环绕,景色优美,占地面积80余亩,主要由红军北上抗日先遣队陈列馆、粟裕大将陈列馆、粟裕将军墓、战壕遗迹及战斗指挥台等部分组成。走进红军北上抗日先遣队陈列馆,正面是“中国工农红军北上抗日先遣队”军旗。主馆分上下两层,我们依序一边聆听讲解员的介绍,粗略地了解到方志敏、寻淮洲、刘英、粟裕等率领的红军北上抗日先遣队指战员们,历时半年的战斗历程和峥嵘岁月,一边认真观看展柜里陈列的当年红军使用的各种枪支炮弹、通行证、钱币、米票、公债券、教科书等3500多件文物实物。这一件件印满战争岁月痕迹的历史文物,一张张珍贵的历史照片,一下子将我们带入87年前红军北上抗日先遣队将士们,在谭家桥那场浴血奋战的悲壮场景,以及粟裕将军与黄山的不解之缘……

那是1934年7月,中央红军态势日趋恶劣,红七军团组成的“中国工农红军北上抗日先遣队”(约6千余人)被遣向闽浙赣皖诸省发展游击战。由于沿途遭到国民党军队的围追堵截,红七军团被迫改变进发方向,拐向皖赣一带,残部最后进入闽浙赣苏区的重溪地区和方志敏部的地方游击队会合,编成红第十军团,并改组原闽浙赣军区,方志敏任司令,曾洪易任政委,粟裕任参谋长;原军区司令刘畴西任红10军团军团长。后又建立“皖浙赣边新苏区”,方志敏任主席,粟裕则改任第10军团参谋长。

1934年11月24日,方志敏带领红10军团和红20师向皖南前进。12月初抵达安徽休宁一带,18日在汤口与寻淮洲的红19师会师。红军北上抗日先遣队在汤口会师后,使国民党军惊慌起来,称“方志敏首创之武力,乃由分而复合,其势颇猖獗”。于是,蒋介石急忙调整部署,除在浙西、赣东和皖南加强堵截外,另编组“追剿队”,委任浙江省保安处处长俞济时为总指挥,统辖第7师21旅李文彬部、第49师伍诚仁部、补充第一旅王耀武部、浙江保安第一纵队蒋志英部,约11个团兵力专事“追剿”,企图以南北夹击之势,将我红军北上抗日先遣队围歼于黄山地区。

方志敏部在汤口休整两天后,继续前进至苦竹溪,继而向谭家桥进发。途中得知跟踪而来的国民党军中路追军王耀武部孤军追击,离红军先遣队最近,遂决定在乌泥关伏击之。12月23日夜,方志敏部在乌泥关至谭家桥公路两侧设伏,红19师在北,部署在公路右侧;红20、21师在南,布置在公路左侧,方志敏、刘畴西的指挥所设在钟鼓山后。

上午9时许,敌前卫部队进抵距谭家桥约3公里处。因红军一新战士不慎走火,受惊的国民党军立即停止前进,迅速以1个营兵力占领乌泥关东南一带高地,其余在公路两侧展开,并将情况飞报旅部。此时,红军先遣队以迅雷不及掩耳之势,发起猛烈进攻,敌军陷入混乱,团长、团副均被打伤。但由于开火过早,红军先遣队对敌未形成完全包围态势,加之战斗中未按计划将19师主力配置在石门岗以北,而摆到石门岗以南的乌泥关一带,地处悬崖峭壁,兵力展不开,未能迅速分割敌军,战场形势逐渐转为不利。

红军北上抗日先遣队处境险恶,但全军将士勇往直前,前赴后继,生死无畏。为夺回石门岗制高点,红军接连向敌人发起4次冲锋。枪械弹药不足,红军便吹起冲锋号,端起长枪刺刀,抡着大刀,强渡麻川河,冲向石门岗,与敌短兵相接,展开激烈肉搏,当场击毙敌军100多人,缴获枪支40余件。但终因敌众我寡,阵地未能夺回。这场拉锯战、消耗战一直持续到下午5时。连续8个多小时的浴血奋战,使红军北上抗日先遣队付出了惨重代价,战士伤亡近1000人,尤其是领导干部伤亡较多,当场牺牲的有87团团长黄英特等,负伤的有军团政委乐少华、政治部主任刘英、参谋长粟裕等。乐少华、刘英、粟裕是在战况紧急,指挥部队反击时先后负伤,乐少华胸部重伤,刘英、粟裕各伤一只手。尤其是红19师师长寻淮洲在带队夺取石门岗制高点冲锋时,身先士卒不幸腹部中弹受重伤,后在转移泾县茂林途中壮烈牺牲,年仅22岁。这一仗,敌我双方已是精疲力竭,无力再攻,形成对峙。入夜后,战场上枪声逐渐稀疏。红军北上抗日先遣队侦悉敌军第21旅正由仙源火速向谭家桥集结,为保存实力,我军团首长决定立即北撤。国民党军虽预料到红军先遣队掩护撤退,但因“苦战既久,亟须整顿”,又怕夜间再遭伏击,未敢追击。至15日拂晓前,红军北上抗日先遣队全部撤出谭家桥地区。

据史料记载,红军北上抗日先遣队系红军参加长征5支部队中的重要一支,是最先从江西出发,根据党中央的战略决策,主动担负吸引敌人东去的任务,是掩护中央红军主力西进重要战略行动的一支偏师,也是唯一一支中途失败、牺牲惨重、未能最后到达陕北的红军部队。谭家桥战斗结束了,红军北上抗日先遣队的数千名烈士的鲜血染红了谭家桥山山水水,将士们在此留下的英勇悲壮的历史篇章。虽说当年粟裕将军是参谋长,没有此战斗的决定指挥权,但这一仗也是将军戎马一生之痛。

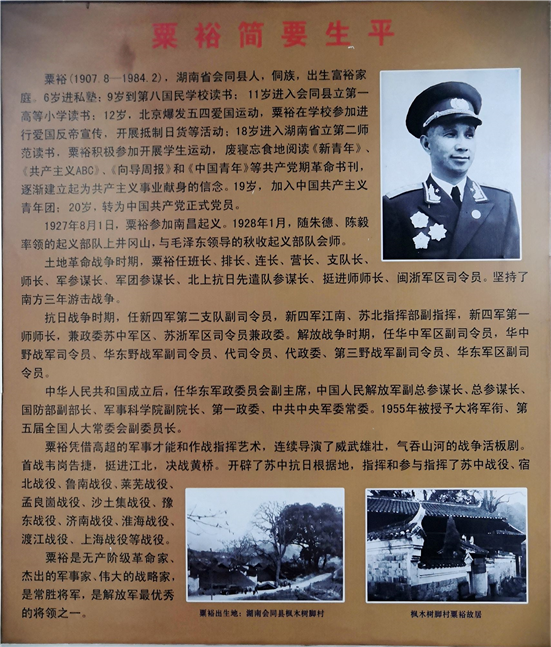

随后,我又来到粟裕大将陈列馆,走进陈列馆,迎面便看到粟裕大将的蜡像,展厅里陈列着很多图片及文字资料,较为详细地介绍了粟裕将军生平及在抗日战争、解放战争中的贡献和指挥艺术。通过这些图片和文字资料,让我了解到粟裕大将,不仅是我军一位从士兵成长起来的罕见的军事奇才,他没有上过军校,但戎马一生,几乎没有败绩,是战功赫赫的军事家、战略家,是公认的“常胜将军”而闻名中外,而且在我军史上他还曾“二让司令一让元帅”有着大将风度的佳话,令人肃然起敬。

在粟裕大将陈列馆里,我还了解到,在抗日战争中,粟裕将军被日军尊称为“天神”。在解放战争中,他指挥的苏中战役、宿北战役、鲁南战役、莱芜战役、孟良崮战役、沙土集战役、豫东战役、济南战役、上海战役,以及他参与指挥的淮海战役、渡江战役等等,打得蒋介石及其诸多高级将领胆战心惊。蒋介石曾咬牙切齿地说:“粟裕是一个防不胜防的魔鬼”。

于是,毛主席曾评价说:“淮海战役,粟裕立下第一功。”林彪在调看了粟裕淮海战役的指挥过程记录后,沉默了好久,最后只说了一句:“这是神仙指挥的战役。”

接着,我们来到后山坡拜谒粟裕将军墓,路径烈士陵园,沿着小路的左手边立有两块标识:一块像葫芦形状的石头上写在“粟裕将军墓”;一块是大理石碑上写着“谭家桥战斗遗址”,往上不远处便是战壕遗址和战斗指挥台了。虽说战争年代已久远,此处已没有了原来的模样,但仿佛能让我们感受到当年红军北上抗日先遣队将士浴血奋战和粟裕将军带领指战员们为了人民解放、不畏艰险、前仆后继、不怕牺牲、英勇奋战的壮烈场面和艰苦岁月。谭家桥之战对粟裕将军而言,那是一场惨烈异常的战斗,更是红军北上抗日先遣队损失之重为北上以来之最,让他刻骨铭心,终生难忘。所以,粟裕将军无论是在戎马倥偬的战争岁月,还是献身新中国国防现代化建设的和平年代,对黄山东麓这片土地的深切眷恋之情都丝毫未改,以至于在自己生命之火即将熄灭之际,于1984年立下遗嘱,把部分骨灰埋在谭家桥战斗遗址上,永远陪伴牺牲在那里的战友们(据悉,粟裕将军曾对夫人楚青口授遗嘱:“我在革命战争年代,身经百战,和我共同参加战斗的同志中,牺牲的同志有数十万,可我还活着,看到了革命的胜利。在我死后,不要举行遗体告别,不要举行追悼会,希望把我的骨灰撒在曾经频繁转战的江西、福建、浙江、安徽、江苏、上海、山东、河南八省市的土地上,与长眠在那里的战友们在一起”)。青山处处埋忠骨。伫足在粟裕将军墓前,沉思许久,而将军陈列馆那一幅幅珍贵的历史画面再现我的脑海,让我真切地看到,共和国第一大将粟裕与黄山的不解之缘和他那一生高风亮节的品质与博大胸怀,以及他在共和国历史上永垂不朽的伟大功绩,必将永远铭刻在亿万人民心中。

习近平总书记2017年6月21日在山西考察时强调指出:“我们党的每一段革命历史,都是一部理想信念的生动教材。”显然,这次学习参观对我来说,既是一次革命传统教育,也是一次精神上的洗礼,更是一次鲜活的理想信念党史学习教育。红色,不仅是一种火热的情怀,更是我们前行在新时代新征程上的精神源泉与动力。

作者:詹敬鹏