据史料记载:李白一生共去过18个省、206个州县、80座山、60条河流、20多个湖潭,足迹遍及大半个中国。自天宝元年(公元742年)李白第一次来南陵(当时铜陵属宣城郡南陵县)开始,到上元二年(公元762年)他62岁去世,这20年间李白到铜陵竟达六次以上。他到铜陵寻幽揽胜,题诗吟咏遗下许多诗篇,其中被后世广为流传的就有13首以上。在“诗仙”李白名载史册1300年后,马鞍山成了名蜚中外的“诗城”,实则是李白终老前流浪送命的伤心地;而相比铜陵,则是他当初来过多次来了就不想走的“人间胜境”。行文至此,我不禁疑惑:“是什么原因让李白会对铜陵‘情有独钟’?为什么他来铜陵了就不想走?”

大家不妨跟着我追溯李白当年的足迹捋一捋,或许你就明白了?!

(一)

李白第一次来铜陵,选择寨山安家。

据魏颢《李翰林集序》载,李白一生共娶妻四个:

白始娶于许,生一女二男,曰明月奴。又合于刘,刘诀。次合于鲁一妇人,生子曰颇黎。终娶于宗。

李白25岁出四川,27岁在湖北安陆成家,娶妻许氏。十年后迁居任城(今属山东济宁)。在开元末年李白大约40岁左右时,许氏病故。据安琪、薛天纬《李白年谱》(1982年齐鲁书社版)介绍:天宝元年(公元742年)李白

四月游泰山……夏携子女南下……寄子女南陵,只身往越中(即剡溪,今属浙江绍兴市嵊州)。玄宗召入京,遂返南陵。……秋,受诏赴京。

从中可以看出:在天宝元年春上,在“许氏病故”后,李白又续娶“鲁一妇人”,过后还在当年“四月游泰山”,并在夏季率妻儿南下,“寄子女南陵”,安家于寨山(今芜湖市南陵县何湾镇寨山村与铜陵市义安区天门镇龙云村交界的山上,隶属如今天门山的一部分)。在唐代,铜陵隶属于宣城郡南陵县。据乾隆十二年《铜陵县志》介绍:

李白之所以会在寨山安家,主要是这三个因素:

一是这里环境优美,物产丰富,适宜人居;二是这儿有亲戚和朋友在南陵县衙做官,能照应家人;三是他在寨山安家之 地建造现成的水井和“新酒坊”(即后人所称的“太白酒坊”)等生活设施,方便安家后的日常生活,尤其是这新酒坊所酿之酒,更是贪杯的李白至爱。

因此,李白当时可谓是毫不忧虑地就选择寨山来安家了。

(李白游山玩水的剧照)

(二)

李白第二次来铜陵,应诏别妻儿去长安。

在南陵寨山安好家后,李白便丢下妻儿只身前往越中去游历。没想到这里远在长安的唐玄宗会突然下诏令他入京,一直郁郁不得志的李白在越中收到诏令后兴奋不已,连忙从越中返回寨山与妻儿告别,这是他在一年内第二次来铜陵。

临走前他得意地写下《南陵别儿童入京》:

白酒新熟山中归,黄鸡啄黍秋正肥。

呼童烹鸡酌白酒,儿女嬉笑牵人衣。

高歌取醉欲自慰,起舞落日争光辉。

游说万乘苦不早,着鞭跨马涉远道。

会稽愚妇轻买臣,余亦辞家西入秦。

仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人?

其时李白42岁。诗中所讽的“会稽愚妇”,应该就是其续弦的第三任妻子“鲁一妇人”刘氏。

(李白的画像)

(三)

李白第三次来铜陵,“赐金还山”归铜心不甘。

李白赴长安后在朝伴君,过得并不如意,前后共三年不到,便被唐玄宗“赐金还山”了。

从长安归来回到南陵(即铜陵)家后,因与妻子经常争吵,他因此常到南陵周边的宣城、铜陵、池州等周边地区游历,这可从《李白年谱》上看得出来。

不肯“摧眉折腰事权贵”的李白,自在京城看到朝廷的昏暗和安禄山的嚣张后,其忧国之心、报国之志一直聚集于胸并未泯灭。

及至天宝十一年(752年),他竟不顾妻子劝阻,只身北上到安禄山的老巢范阳(幽州)去察看。更让时人惊讶的是,他竟不顾自己已五十二岁高龄,还练习骑射,时刻准备着上战场献身报国。

这从他《赠宣城宇文太守兼呈崔侍御》一诗中尽展其拳拳报国之心:

怀恩欲报主,投佩向北燕。

弯弓绿弦开,满月不惮坚。

闲骑骏马猎,一射两虎穿。

回旋若流光,转背落双鸢。

胡虏三叹息,兼知五兵权。

……

其时正是唐代“开元盛世”由盛转衰时期,可怜他一介文人空有一腔热血,面对自己无力报国回天的情形,只能是徒叹奈何!

(李白的画像)

(四)

李白第四次来铜陵,拟选胜境精修躲灾难。

在去范阳安禄山的老巢亲眼见识了安禄山的嚣张跋扈后,他明白:当下的朝庭与他这个一介书生一样,是无力阻挡“安史之乱”即将爆发的,为此他得要想办法保护好家人。

为此,回到南陵后的李白便想找个好地方安置好家眷,以躲灾避难。这在他所写诗作中也流露得非常清楚:“龙堂若可憩,吾欲归精修”(《与南陵常赞府游五松山》);“长铗归来乎,秋风思归客”(《于五松山赠南陵常赞府》);“龟山蔽鲁国,有斧且无柯。归来归去来,宵济越洪波”(《纪南陵题五松山》),及其后的《经乱后将避地剡中留赠崔宣城》等,都可以为证。

从天宝十三年(754年)开始,他开始在南陵周边行走寻找。李白这次来铜陵,身边有好友南陵县丞常建等陪同,他们一同游览铜官山,并为铜官山北那条无名的支脉取名“五松山”(见《与南陵常赞府游五松山》)

征古绝遗老,

因名五松山。

五松何清幽,

胜境美沃洲。

这山名一直传承至今,成为铜陵著名的地标。

我爱铜官乐,

千年未拟还。

要须回舞袖,

拂尽五松山。

说明诗人在铜官山感到特别快乐,以致酒醉后兴奋地舞之蹈之,连让他回长安都不想再去了。诗中表达出了他不愿低头折腰事权贵的傲慢与满腹才华无处发挥壮志难酬的失意心态。

此后,他走下五松山乘船经长江水路到大通,再沿大通江(即现青通河)去视察大通江畔的“梅根冶”(今池州梅垅与铜陵大通接壤地带),写下那首被郭沫若赞为“中国第一首工业题材诗歌”的《秋浦歌十七首之十四》:

炉火照天地,

红星乱紫烟。

赧郎明月夜,

歌曲动寒川。

随后,他又在高霁(字暄之,秋浦人。秋浦,即今池州贵池区)、韦仲堪(池州青阳人)等友人陪同下,沿大通江溯江而上,从陵阳上山直至九子山天柱峰,被这一路的松云入画、烟水迷漫情景所感动,因此信笔写下《望九华,赠青阳韦仲堪》一诗:

昔在九江上,

遥望九华峰。

天河挂绿水,

秀出九芙蓉。

九子山因此便有了传承如今的这“九华山”山名!也正因韦仲堪等陪李白来九华山这一趟,让九华山上九华街如今仍存“太白书堂”“太白洗砚池”和“金沙泉”题刻等历史遗迹,供今人游览、缅怀。

上过九华山后,李白便在九华山南石门山桃花坞高霁家寓居了一段时间,其间遍游秋浦胜境,写下《秋浦歌》十七首。直至冬日,他还在韦仲堪等好友的浓浓友情中,依旧在青阳境内寓住、游历。

(如今九华山上九华街遗存的“太白书堂”)

(五)

李白第五次来铜陵,于五松山上建堂读书。

因从小就对先贤谢眺心生敬慕,因此在天宝十四年(公元755年)结束青阳的冬游后,李白便踏着谢眺足迹进入宣城游历。

及至夏天,他来到当涂,得知其族叔李阳冰在这里任县令,便去探望联系上了。过后,他便从当涂溯江而上回到铜陵,这便是李白第五次来铜陵。

因其乐五松山水之胜,他在这个期间乔寓铜陵五松山上,开始建堂读书,接待访友殷淑、杜秀才等,相互吟诗唱和,写下《于五松山赠南陵常赞府》《答杜秀才五松山见赠》《五松山送殷淑》《纪南陵题五松山》等诗。

秀色发江左,风流奈若何。

仲文了不还,独立扬清波。

载酒五松山,颓然白云歌。

中天度落月,万里遥相过。

抚酒惜此月,流光畏蹉跎。

明日别离去,连峰郁嵯峨。

从《五松山送殷淑》这首诗中可以看出,李白当时在五松山上已居不少时日。

铜井炎炉歊九天,

赫如铸鼎荆山前。

陶公矍铄呵赤电,

回禄睢盱扬紫烟。

从《答杜秀才五松山见赠》一诗可以看出,当时杜秀才还陪他到“铜井”(如今南陵大工山、铜陵凤凰山一带)游历,因此看到那时采铜、冶铜的场景。

所写的这首诗与他第四次来铜写的《秋浦歌十七首之十四》,同为歌唱中国古代规模矿冶工业生产的诗歌,是李白对中国文学史开创性的巨大贡献,更是李白赠与铜陵的历史文化遗产。

(“杜秀才”在铜后人家谱)

诗中那位杜秀才,名叫杜秀芝,号横江,是唐玄宗天宝年间由长安迁居今铜陵的。其后人如今仍居住铜陵郊区白鹤村杜村一带,其《五松羊山杜氏宗谱》上有详细地记载。

李白年轻时就胸怀报国理想,但在严酷的社会现实面前不断遭受挫折打击,因此他在此后时常流露出悲观出世的情绪。为让摆脱这种不好情绪,他常借外出游走与新朋旧友饮酒唱和来麻痹自己。在五松山上乔寓一段时间后,他便又到秋浦访友去啦,《答杜秀才五松山见赠》诗中“千峰夹水向秋浦,五松名山当夏寒”足可看得出来。

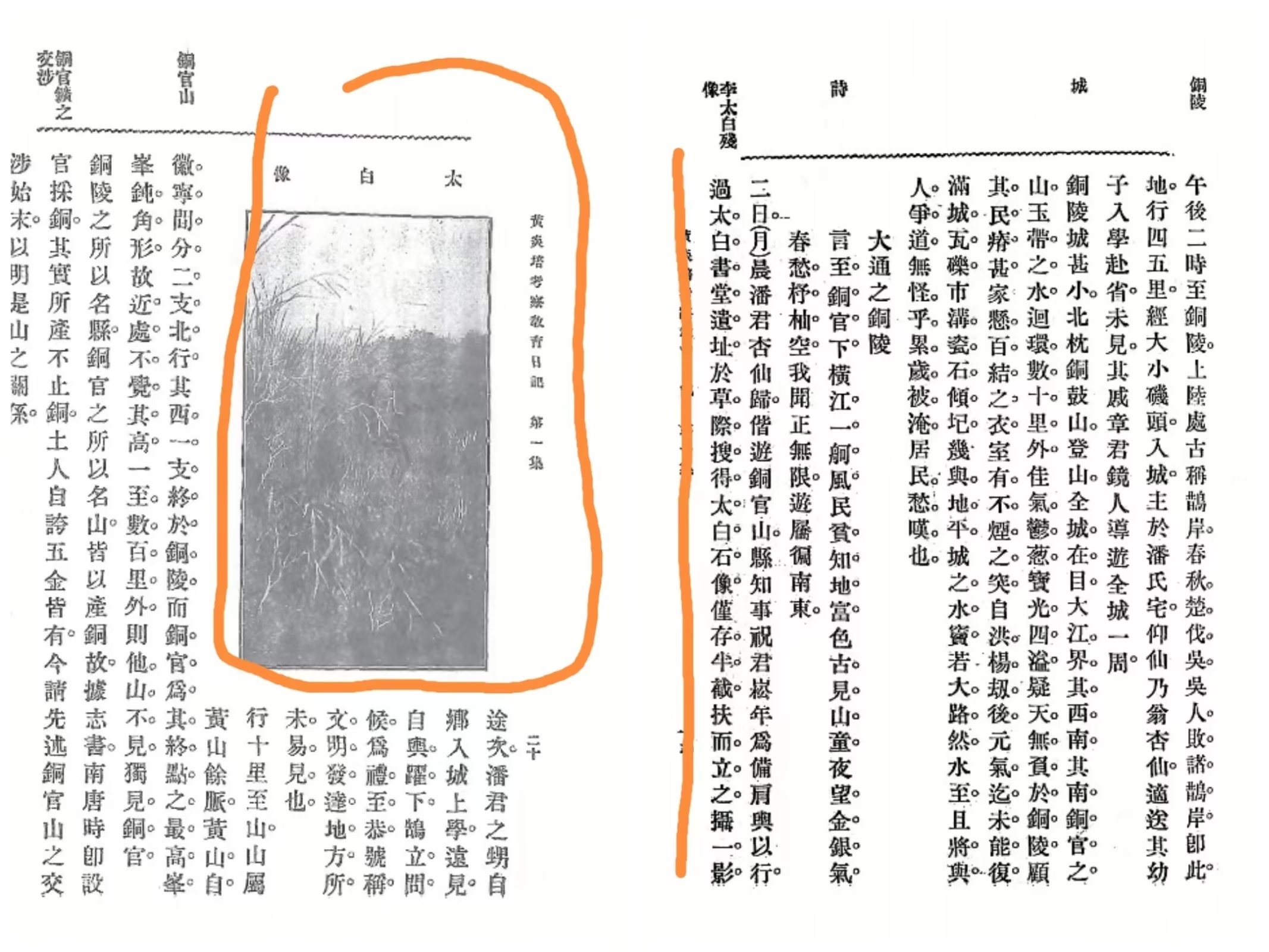

(黄炎培1914年2月考察大通教育时寻访铜陵太白书堂及李白残像的记载)

(六)

李白第六次来铜陵,写下一生唯一一首“悯农”诗。

诗仙李白生性豪迈奔放,高蹈旷达,一生写有很多名篇佳句传世。诗人余光中曾称他“酒入豪肠,七分酿成了月光,余下的三分啸成剑气,绣口一吐就半个盛唐”。无论是“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,还是“天生我材必有用,千金散尽还复来”“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,都洋溢着李白超越众人之上的自信与乐观。

及至唐肃宗上元二年(公元761年)深秋,时年61岁的李白在遭遇永王兵败、浔阳入狱、发配夜郎等一连串打击之后,当他再次来到心心念念的五松山时,这是他第六次来铜陵。

此时他已垂垂老矣,刚从流放的夜郎(今贵州桐梓)遇大赦回归江南,已是穷困潦倒、身心交瘁。他曾向一刘姓官员求助,但“所求竟无绪,裘马欲摧藏”(见《赠刘都使》),最后还是五松山下一位穷苦的荀媪接待了他。

虽说“田家秋作苦。邻女夜舂寒”,但荀媪仍恭敬地跪进“雕胡饭”,款待素不相识的他。夜宿的见闻,田家夜以继日地辛勤劳作,呈送给他的虽不是山珍海味、美味佳肴,可已是农家最好的食物,足见其待人诚挚。

诗中通过一个“苦”字一个“寒”字,不着一字悲悯,就让李白的悲悯情怀充溢其中;借素盘与明月交辉皎洁灿烂,礼赞荀媪诚以待人、慷慨无私的贤德;引用韩信受漂母之恩重金相报的典故,感慨荀媪如漂母为韩信提供饮食那样让他深受感动,引得他再三拜谢,不忍享用这顿美餐。

一生豪放纵逸、不卑不屈的李白,连杜甫都说他是“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”,就是这位傲岸不屈的“狂傲之人”,却被铜陵五松山下荀媪这位普通农妇的真情感动,写下这首《宿五松山下荀媪家》,这是他一生中唯一“最杜甫”化的“悯农”诗篇,流传后世,感人至深。

作为中国文学史上浪漫主义诗人杰出代表,李白在世界文学史上都有着崇高地位。他多次游历铜陵,钟情五松山,除为其命名外,还为铜陵创作了十多首诗歌,这在李白创作生平中是比较突出的。李白“一生好入名山游”,每到一处都要留下诗文,而他以五松山为题诗就有八首,可见其对铜陵与五松山有多偏爱。

( 如今的铜陵天井湖畔,苏轼与黄庭坚相聚交谈的雕塑)

正因为李白对五松山和铜陵的这种偏爱及其所咏诗作名扬天下,才引得以后许多达官士人来铜陵,登五松山,谒太白祠,考察铜陵文化,品尝五松美酒。

其中尤以北宋文坛两大巨头苏轼、黄庭坚等因李白诗作影响,曾多次来铜陵追寻李白的足迹。如苏轼有诗为证:

落帆重到古铜官,

长是江风阻往还。

要使谪仙回舞袖,

千年翠拂五松山。

表示他此番重到古铜官,虽是长江风浪使然,更因他所推崇的谪仙太白曾在五松山袖舞长歌。

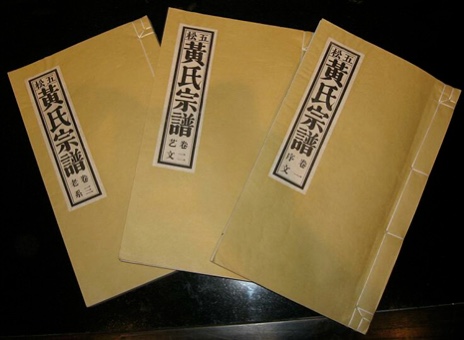

而黄庭坚不仅多次来铜陵,还与苏轼同游陈公园,唱和《山谷咏》,被后人尊称“黄山谷”,更是效仿李白让其次子黄相将家从故乡江西修水迁来铜陵安家。黄相从此成为铜陵五松黄氏一世祖,其后代至今仍生活在铜陵。

(黄庭坚儿子黄相的后人如今仍居住铜陵,这是他们的《五松黄氏宗谱》)

从上文叙述中大家可以看出,李白在五松山盘桓期间,不仅与南陵赞府常建结下深厚友谊,还与殷淑、荀七(荀媪的儿子)、杜秀才等众多朋友交往,相互唱和,写下“抚酒惜此月,流光畏蹉跎。明日别离去,连峰郁嵯峨。”那份深情。他更以自己五松山上的修身养德之举,临别赠言荀七“立德贵清真”,可见他对待人至诚多么推崇。

李白多次来五松山,有这么多知心朋友相伴,自是让他难忘这方热土。尤其是热情好客的荀媪更是让他难以忘怀,所以他才饱含深情写下《宿五松山下荀媪家》这篇闪耀人性光辉的作品。诗虽写得很朴实、诚恳、亲切,但却一反他过去天马行空、豪放飘逸的风格,更具动人心弦的艺术感染力。

铜官山风光这么美好,铜陵友人这么知心,五松山民风这么淳朴!饱经风霜,历经坎坷的李白,怎么能不格外眷念这座他命名的五松山呢?还有铜陵那铜官山、铜井、寨山、酒坊、长江……