山不在高,有仙则名。一千二百多年前,诗仙、酒仙、谪仙人李白来到长江南岸一个自古产铜,朝庭设有铜官,后来叫做铜陵的小城,被一座默默无闻的小山的山光水色所倾服,为其命名曰“五松山”,

留下了“要须回舞袖,拂尽五松山”等千古绝唱。从此五松山名驰青史。历经千余年沧桑,五松山原始的山体型态已不再存在。连铜陵本地人对五松山的确切位置、范围也无法说清。近年来,一些专家学者在研究李白、研究古铜都时,对五松山提出了各种见解:有专家认为“一本五枝”的松树根本就没有存在过,是后人胡编的;有人甚至认为五松山也是李白诗歌的艺术虚构;有人认为李白《南陵别儿童入京》的“南陵”不是安徽的南陵,而是山东某地;有人认为李白来铜陵是为了寻道求丹,李白诗句“铜井炎炉歊九天”、“炉火照天地”指的是炼丹的炉火;有人说李白诗《答杜秀才五松山见赠》的杜秀才是一个修道之人;有人甚至认为李白来铜陵是为了贩卖矿石等等。作为铜陵本地一名五松山文化的热爱者,想以自己多年的积累,谈点一己之见。

现今的铜陵市主城区,历史上是山峦起伏的江南丘陵,明代后期属于合一耆。一泓甘洌的清泉从铜官山山神庙后绕过,顺势而下,似一条玉带,沿五松山麓,傍着天井湖,依依并入县河,汇入大江。二十一世纪的今天,这里矗立起一座现代工业城市。那条惠泽沿岸生灵,人们称之为惠泉、惠溪的小河,随着五松山一起,成为历史的记忆。2003年,《铜陵日报》曾组织过“寻找五松山”的讨论,铜陵市民和学者热情很高,发表了很多文章,众说纷纭。最后虽然没有形成官方的结论,但大多数人都认为,五松山位于现在的天井湖以南,向东南逐渐升高,至今天淮河路与义安大道的交汇处,即今市广播电视台和市民政局处达最高点。再从此向南向东平缓下行,东至今天的翠湖一路,往南直指铜官山麓。西北面是一个大山冲,惠溪即从山冲里流入长江。笔者认为这一判断是有道理的。

一、从历史地理书籍记载分析

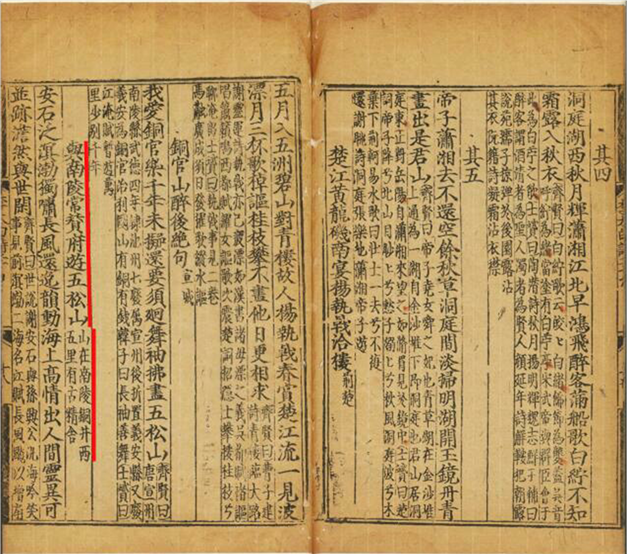

元至元二十八年刻本《分类补注李太白诗》中《与南陵常赞府游五松山》书页照

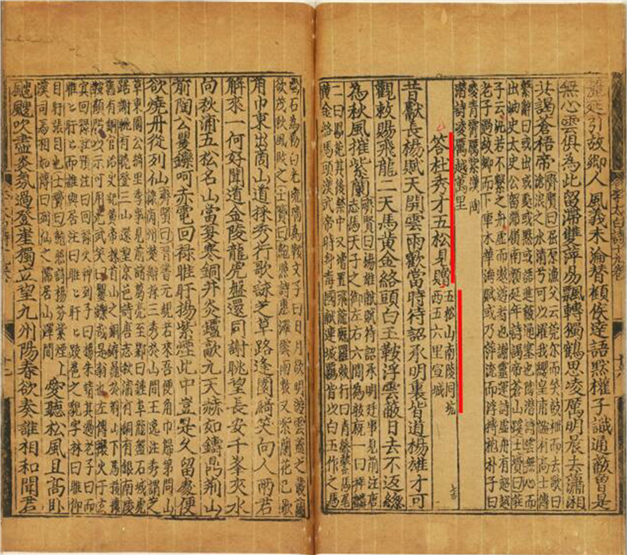

元至元二十八年刻本《分类补注李太白诗》中《答杜秀才五松见赠》书页照

李白诗文集有多种版本。笔者手头有元刻本《分类补注李太白诗》,其《与南陵常赞府游五松山》题下有注“山在南陵铜井西五里,有古精舍”;其《答杜秀才五松见赠》题下注“五松山,南陵铜坑西五六里。”两条注文都用“南陵”,可见注释的时间是唐代,或者就是李白本人自注。清人王琦《李太白集注》在两诗的题下注前分别加上“原注”和“旧注”。古人开山掘取矿石随意性比较强,所谓“井”“坑”即是指人们挖掘矿石的遗址。明嘉靖四十二年《铜陵县志》:“铜官山,在五松南,昔取铜赋,南唐封利国山,置监于下,后改为铜官场,岁久铜乏,场废。……山麓有灵祐王庙,有水名惠溪,东又有铜精山,有采铜坑见存……”可见“铜井”“铜坑”即是指采铜遗坑。

有专家怀疑五松山实体存在的理由是,南陵的县治在今繁昌县江边的赭圻,现在属于荻港镇,与铜官山直线距离不过60多华里,由长江泛舟而上即可到达。而《元和郡县志》载:“利国山,在县西一百一十里。出铜,供梅根监。”这样看来,利国山就是今铜陵的铜官山似有疑点,五松山在“铜井西五里”就成了无本之木了。其实该专家忽视了一个历史事实,《元和郡县志》写成于唐宪宗元和八年(公元813年),而早在唐武周长安四年(704年),即在李白来铜陵五十年前,南陵县就“移理青阳城”了。《元和郡县志》是以“青阳城”(即现在的南陵县政府所在地)为计算点的。

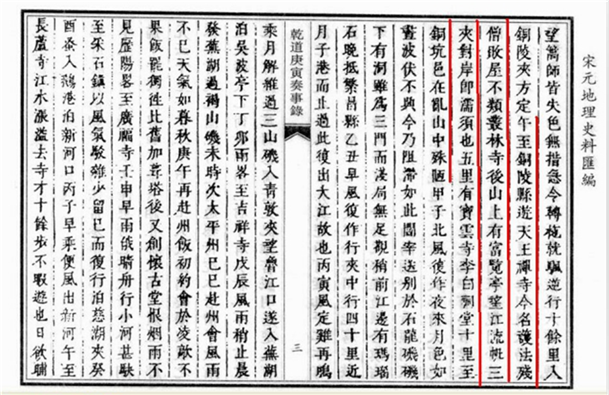

明嘉靖《池州府志》、乾隆四十三年《池州府志》和明清多套《铜陵县志》以及康熙四十年《古今图书集成》、《光绪重修安徽通志》都说:“五松山,在县南四里。”顺治十二年《铜陵县志》多了一个“许”字:“五松山,在县南四里许……”康熙二十二年本《江南通志》卷之第八:“五松山,在铜陵县南五里……”清初李士蛟在《重修铜陵县志跋》中说,他徒步到五松山去,五松山“去城五里许”。以上所谓“南”“西”等方位表述自非正南、正西等严密的地理语言,在距离上各书记载也有小异,说明并非精确测量。有人细纠“到底是从城墙开始计算还是从县衙开始计算?”其实历史上铜陵县城非常小,东南西北门到县衙,都不足一华里。铜陵自古流传着一个自嘲的民谣:“小小铜陵县,近看破猪圈,老爷打板子,四门都听见。”南宋著名政治家、文学家周必大于宋孝宗乾道六年(1170年)溯长江上行,经铜陵县时,一位阎姓知县接待了他。他的《乾道庚寅奏事录》中有数百字记载了在铜陵的所见所闻:“壬戌(农历五月十二日),……午时至铜陵县,泊绣衣亭下……五里有宝云寺,李白祠堂在焉。十里有铜坑,邑在乱山中,殊陋。”“邑在乱山中,殊陋”,可见“老爷打板子,四门都听见”并不是虚话。不论以城墙为起算点还从县衙开始计算,五松山离铜陵县城区大致四到五里。

以上史籍对五松山位置的记录说明,五松山在老县城和铜官山之间,居中略偏。

周必大《乾道庚寅奏事录》书页照

(二)以附近地物对照

1、古精舍、宝云寺和李白祠堂

前述《与南陵常赞府游五松山》题下有注“山在南陵铜井西五里,有古精舍”,李白在诗中发出“龙堂若可憩,吾欲归精修”的愿想。李白到铜陵时古精舍已经存在。

江苏广陵古籍刻印社印制的《舆地纪胜》记载:“五松山,在铜陵,李太白名曰‘五松山’,因作诗以美。今五松山有宝云院及李翰林祠堂。”说明宋时五松山上有宝云寺(院)和李白祠堂。与周必大的记载“五里有宝云寺,李白祠堂在焉。十里有铜坑”相一致。

2、铁船山

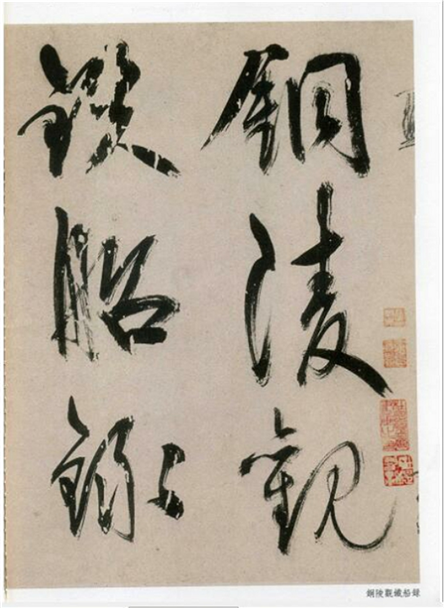

康熙二十二年(1683年)本《江南通志》卷之第八:“铁船山,在五松山前湖田之上,首尾皆生铁,如船形,故名。王守仁有诗。”“山前”即山的南面。明代大思想家、军事家王守仁(阳明)所写《铜陵观铁船》诗,称其所见“船头出土尚仿佛,后岗在石云船梢”。该诗有王守仁亲笔手书卷现存北京故宫博物院。铁船之景当为不虚。

王守仁书《铜陵观铁船》局部

《大明一统名胜志》记载: “五松山前湖田之下有山,首尾皆生铁,其形如船,古志相传晋灵祐王乘铁舟过山左,人有见之,遂溺于水……”

明嘉靖《铜陵县志》古迹:“铁船,在县南五里……”顺治十二年《铜陵县志》:“铁船,在县南五里五松山下,……”

以上记录说明在五松山和铜官山之间还有一座铁船山,铁船山紧靠五松山南麓东面。现今考察,完全符合从老火车站下行至凤凰城小区到谢家垅一带的地貌。这里几十年前还是西湖延伸的湖田低地。

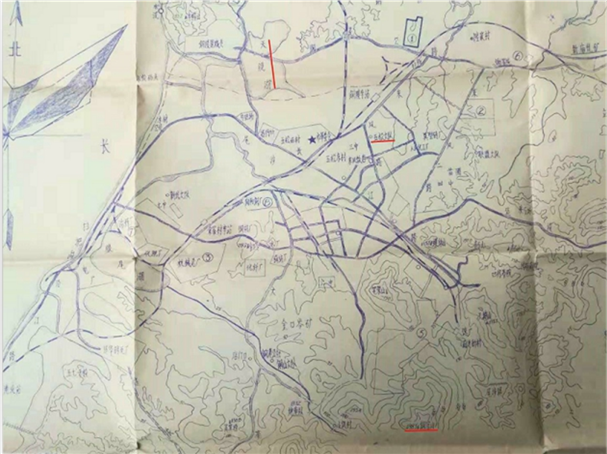

《乾隆池州府志》载《铜陵县舆地图》

(三)从古人诗句中寻觅

清道光间举人夏思沺《春日游五松山登太白楼》:“晓色启东关,五松山在目。山势异雄俊,气象寓清淑。……登楼喜闲敞,瞻像心仿佛。……西北望江城,花柳万家簇。……”出了城东门五松山即在眼前,站在五松山太白楼上能见到县城的花树人家。说明五松山离县城很近。

明邑人余心正《五松怀古》“郁葱佳气五松浮,李白遗迹尚可求。址地近连花邑灿,冈峦俯瞰鹊江流。”

说明五松山离县城很近,从五松山上既可以看到县城,又可以看到大江。明嘉靖铜陵人佘敬中有诗《江上望五松》:“江上望五松,松明郁偃盖。铁干蟠苍虬,日月常暗暖。……”写他乘船离开铜陵的情境。说明在江上能看到“松明郁偃盖”的五松山,能联想到一棵棵铁干虬枝的巨松,甚至能感觉到其带来的暖气。

南宋人林桷,淳熙七年(1180年)任铜陵知县。他的《 题太白五松书堂 》是其游五松山时题写在太白书堂墙上的。其中有“荡漾清溪两桨飞,趋行不及到斜晖”。古时县河通江。林桷从县城到五松山,是近晚匆匆忙忙乘船去的。南宋戴昺,宝佑中(1253-1258)为池州幕僚,他的《五松山太白祠堂》:“舣舟来访宝云寺,快上山头寻五松。捉月仙人呼不醒,一间老屋战西风。”题下自注:“太白读书之地,诗有要回长袖舞拂尽五松山,即此山也。”舣舟,停船靠岸。戴昺的船锚就直接下在五松山旁。

这样的条件,只有本文开头所述五松山的位置才能符合要求。

(四)实地考察

1975年铜陵有色公司绘制的市区地形图 “五松大队”的位置

今天的铜陵市广播电视台一带,历史上一直为五松自然村所在地。1950年,现在的市中心地域为铜陵县城关镇铜官村。1952年铜官村升格为铜兴乡,下辖五松、官塘等五个村,隶铜陵县城关区。1957年成立省属铜官山市,下设四个办事处和一个农业乡,这里为铜港乡五松村。1958年人民公社化,这里为铜港超英公社五松大队。1972年划归铜陵市郊区,仍为铜港公社五松大队,大队部设在义安路老汽车站附近。1981年成立郊区人民政府,下辖12个村委会,这里仍是五松村委会驻地。1987年村委会改为铜陵市五松企业总公司,总公司住地仍在义安路原村委会处,注册企业类型为集体所有制。至今义安苑一带仍有居民称自己是五松大队社员,对原五松大队的资产经营拥有一定的权利。

位于铜陵市义安路100号的五松企业总公司

上世纪四十年代初,日本侵略军进入铜陵以后,在铜陵成立华中矿业公司铜官山矿业所。为方便掠夺铜官山的矿产资源,沿惠溪东边开了一条从铜官山老庙到江边扫把沟的公路。1942年铜矿正式投产后,又改成铁路,(轨道较窄,铜陵人称“小铁路”)将矿石运到扫把沟码头,直接由长江出海运去日本。这条铁路上世纪六十年代初才拆除。为了加快对矿山的抢掠,1944年日寇又在铜官山麓建起一座浮选厂,设计选矿废水通过惠溪直接排入长江。后因日寇投降,选矿厂仅进行了试生产。新中国建国后1950年铜官山铜矿重新投产。1952年选厂扩建后正式生产,废水仍由惠溪河排出,形成了后来的黑砂河及成片的黑砂滩。上世纪七十年代开始,政府对黑砂河进行了有效的改造。黑砂河两岸已经成了居民区和休闲公园。沿长江路东南行可以看出,从长江路通往有色公司、通往市政府的铜官大道,以及淮河路和人民一路、人民二路、人民三路包括义安路、铜都大道,都仍存明显向上的坡度。证明从天井湖向东南原是一条完整的山脊,长江路完全是沿五松山脚修建的。上世纪五十年代末还能见到黄土山脚切面。上世纪六十年代,今广播电视台到老火车站、天井湖宾馆至有色公司的山体仍然有部分存在,七十年代初开辟芜铜铁路时才大规模动土。

1985年铜陵市地名办绘制的行政区划图

有朋友提出,今天的螺丝山即是古时的五松山,然螺丝山的位置与古籍所载关于五松山到铜陵县城和五松山到铜官山的距离无法吻合。有朋友提出螺丝山和鹞山原本与五松山是同一山体。笔者认为,螺丝山倒不失为一种可能。各类地理书籍包括地方志书均没有“螺丝山”和“鹞山”的记载,显然“螺丝山”和“鹞山”的名称是民国以后出现的。但鹞山和五松山之间隔着一条古惠溪,认为是同一山体,似有些牵强。

作者:耿宏志